Jacquie Maria Wessels espone al PAN Garage Stills, le nature morte fiamminghe delle officine per auto

Luoghi destinati a scomparire, l’artista ne immortala l’essenza restituendoci fotografie di still life site specific

di Marco Maraviglia

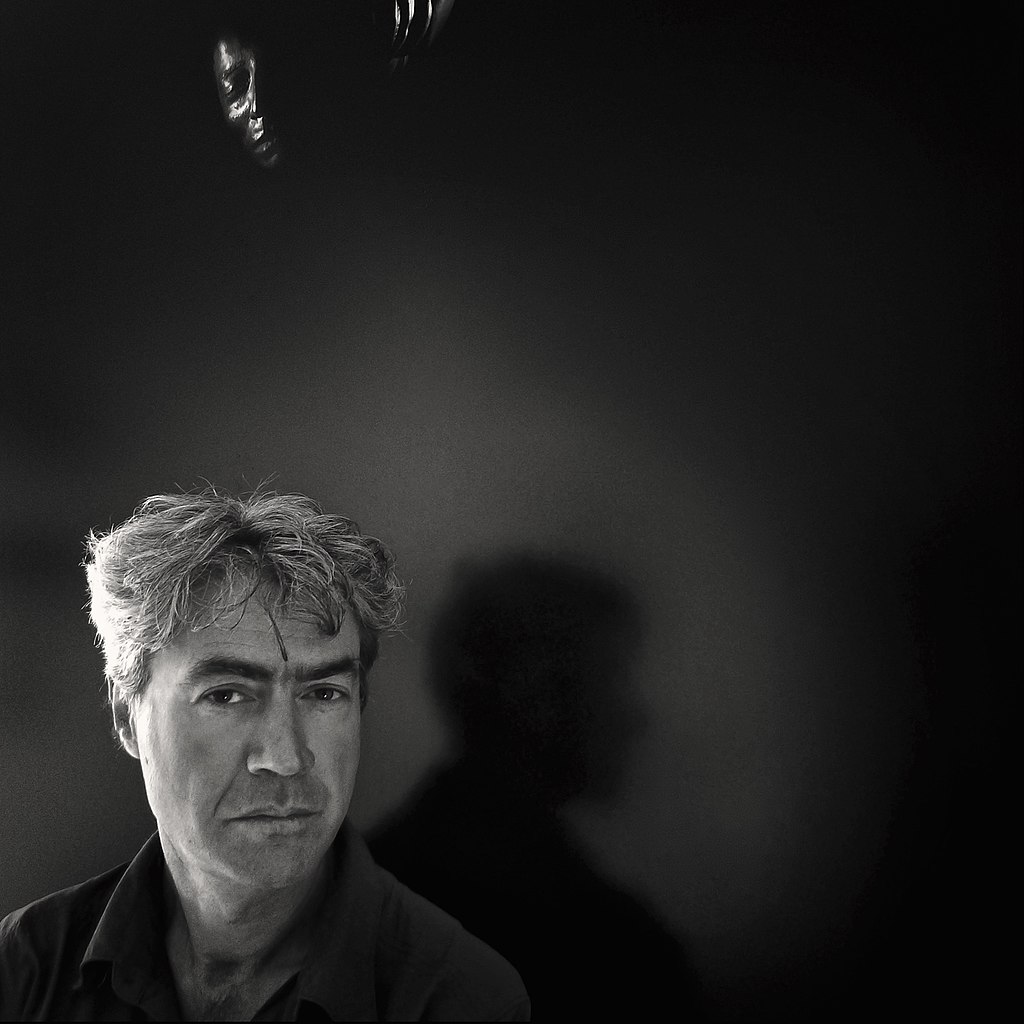

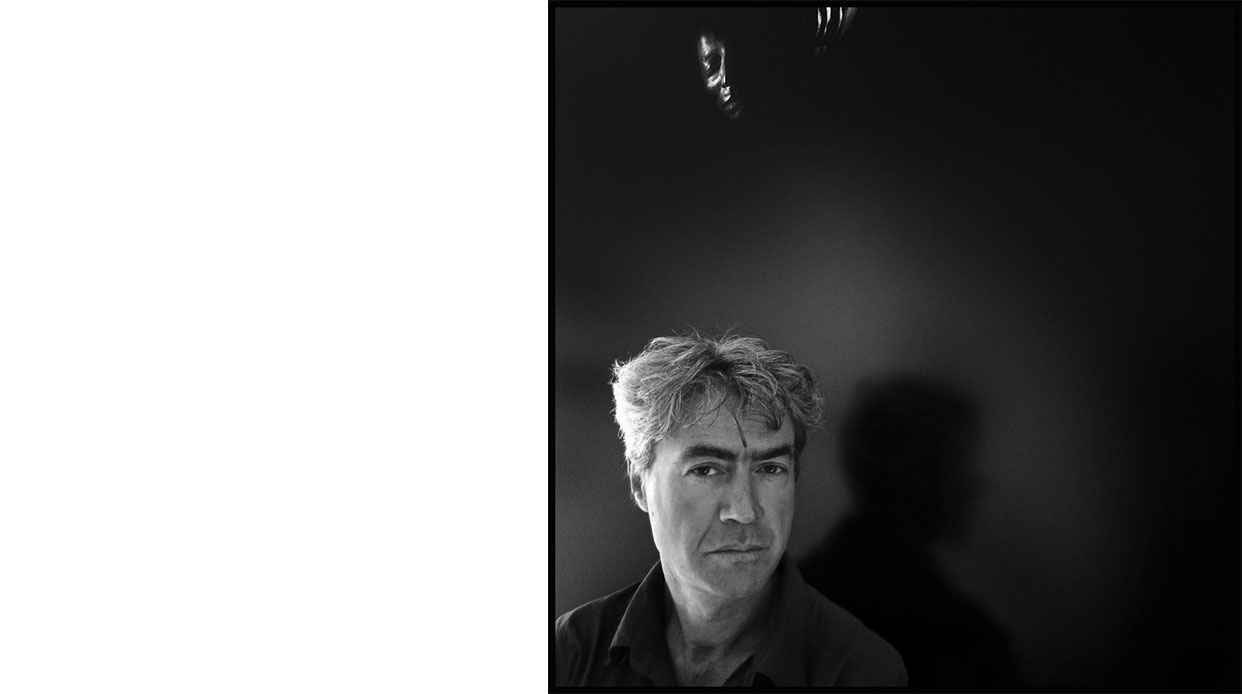

Jacquie Maria Wessels: Breve bio

Jacquie Maria Wessels è nata a Vlaardingen, nei Paesi Bassi, e attualmente vive e lavora ad Amsterdam. Inizia la sua carriera fotografica nel 1981 a Bruxelles. Successivamente si trasferisce ad Amsterdam dove studia alla Gerrit Rietveld Academy tra il 1985 e il 1990 nel dipartimento di fotografia e disegno. Durante i suoi studi svolge un programma di scambio presso la Quicksilver Place Academy of Arts di Londra, incentrato sulla pittura/disegno. Alla fine la fotografia si è rivelata il mezzo preferito da Wessels per esprimersi.

Abstract

La prima lezione di guida me la fece un amico che mi spiegò quanto fosse per lui indispensabile immaginare che guidare è come compiere un atto sessuale. Dimmi come guidi e ti dirò come sei a letto, si potrebbe sintetizzare. Se usi male l’auto, la tendi a guastare e ti ritroverai più spesso in un’officina per farla riparare.

Le officine meccaniche come ne troviamo oggi tenderanno a scomparire. Le auto sono sempre più computerizzate e nelle officine spariranno man mano anche chiavi inglesi e bullonatrici. E non esisteranno più i veri medici dell’auto, quelli vecchia maniera che, prima di farti un preventivo, entrano nella tua auto per provarla in una distanza di 500 metri e, a seconda dei suoni e delle vibrazioni, ti fanno diagnosi e terapia. Quel che tu credi sia un ammasso di metallo senza vita, per un meccanico è un essere vivente.

L’essenza delle officine meccaniche

Officine come ospedali di automobili. Luoghi scarsamente illuminati al neon in cui si ascolta la concentrazione dei medici di automobili. Odori di cocktail di olio, carburante, copertoni, grasso, ferodo, sudore e caffè. Panelli attrezzati con cacciaviti e altri oggetti non identificati, compressori, carrelli di metallo, banchi da lavoro con morse e tornio, elevatori. I suoni e rumori di un’officina meccanica sono un concerto sinfonico per gli appassionati. Corredato da calendari di pin up del XXI secolo e santini. Sacro e profano che convivono sulle pareti difficilmente rimesse a nuovo da qualche strato di pittura. Perché non c’è tempo per farlo: il papà di quell’auto ha urgente bisogno di riaverla per un viaggio di piacere o di lavoro.

Ma tutta questa magia che avvolge un’officina scomparirà. Le auto escono dalle fabbriche sempre più computerizzate e non ci sarà più bisogno dei meccanici “a orecchio” e sensibili alle vibrazioni. I computer di bordo e le strumentazioni tecno-digitali delle auto-officine sostituiranno l’esperienza dell’uomo e l’obsolescenza programmata porterà probabilmente a rendere irreparabili o economicamente non conveniente riparare le auto che avranno una vita media di 3-4 anni.

Garage Stills

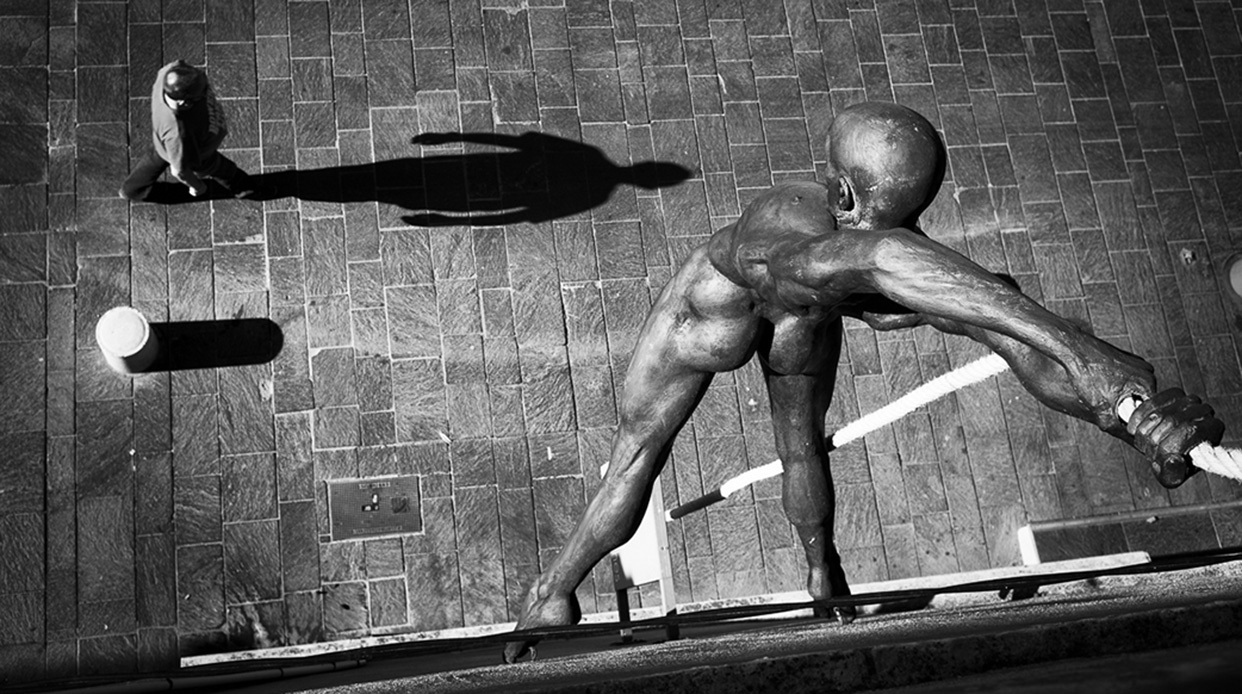

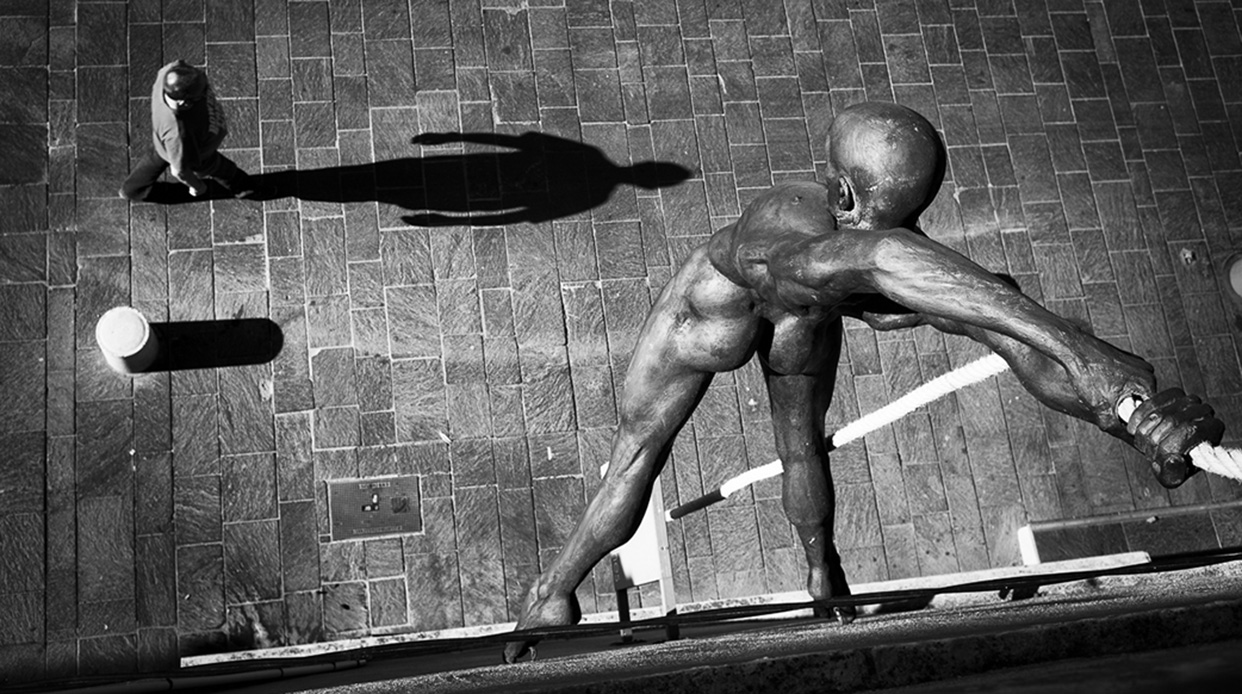

Jacquie Maria Wessels da alcuni anni ha intrapreso la sua ricerca Garage Stills per immortalare queste atmosfere in via di estinzione che normalmente sfuggono all’occhio di chi è costretto a portare la propria auto in riparazione. Probabilmente sfuggono anche agli stessi meccanici che vivono 8-10 ore al giorno nel proprio ambiente di lavoro.

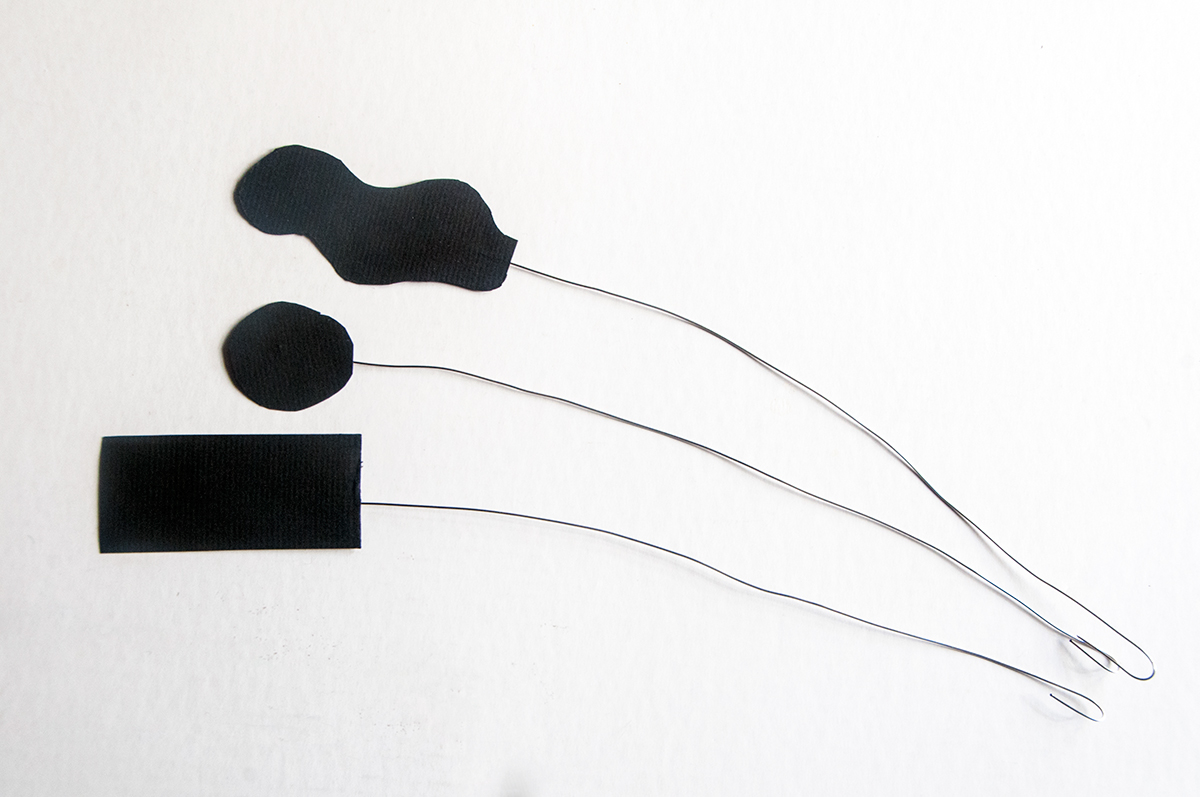

Wessels realizza le sue nature morte anche riassemblando, disponendo in maniera decontestualizzata gli oggetti che catturano la sua attenzione, rendendo le inquadrature più pittoriche e nelle quali aleggia la presenza umana che mai compare in esse, trattandosi appunto di still life site specific.

E lo fa lavorando su pellicola a medio formato, per coerenza con il suo concetto di lotta contro la scomparsa della memoria umana. Perché i pixel non sono che polvere elettronica soggetta al rischio di disperdersi in tempi più brevi, mentre l’analogico è un’altra storia.

Al PAN – Palazzo delle Arti di Napoli sono quindi esposte circa trenta opere di Wessels, fotografie realizzate in Olanda, Sri Lanka, Suriname, Istanbul, Marrakech, Cambogia, Russia, Giappone, Cuba, Belgio, ed è interessante scoprire la presenza o meno di analogie dello stesso ambiente-soggetto ma ripreso in luoghi culturalmente diversi.

Le sue fotografie si equiparano a quadri astratti, a metà tra mondo reale ed immaginario, un felice connubio tra realtà ed astrazione, momento presente e memoria; a cavallo tra il particolare dell’oggetto e l’universale della storia; tra pittura astratta e fotografia; tra visione poetica ed indagine antropologica, tra osservazione e rivelazione, e si presentano come dispositivi della psicologia della società meccanica che sta inesorabilmente scomparendo.

- Marina Guida

Nota dal comunicato stampa

In mostra anche alcuni lavori di due serie fotografiche precedenti, “Cityscapes” e la nuova serie “Fringe Nature”. Le opere di Jacquie Maria Wessels sono state esposte in tutto il mondo e fanno parte di varie collezioni private e museali, tra i quali: Rijksmuseum di Amsterdam (Paesi Bassi), al Huis Marseille- Museo della fotografia di Amsterdam (Paesi Bassi) e il Surinaams Museo in Paramaribo (Suriname).

GARAGE STILLS di Jacquie Maria Wessels

a cura di Marina Guida

Promosso da Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli

PAN | Palazzo delle Arti di Napoli

Dal 18 dicembre 2021 al 13 gennaio 2022

Tutti i giorni: dalle ore 10:30 alle ore 18:00

Domenica: dalle ore 10:30 alle ore 13:30

Martedì: giorno di chiusura

Festività nazionali (25, 26 dicembre; 1 e 6 gennaio): chiuso al pubblico

Nella stessa categoria

-

per imparare a costruire un formidabile racconto attraverso le immagini di ogni realtà su cui si deciderà di puntare l’obiettivo.

Il Corso di Fotografia artistica alla ILAS con Antonio Biasiucci

-

Breve incursione in quelle che erano alcune modalità operative dei fotografi degli anni ’80-’90

Come lavoravano i fotografi prima dell’arrivo della fotografia digitale?

-

Luoghi destinati a scomparire, l’artista ne immortala l’essenza restituendoci fotografie di still life site specific

Jacquie Maria Wessels espone al PAN Garage Stills, le nature morte fiamminghe delle officine per auto

-

Mostra fotografica presso Movimento Aperto a cura di Giovanni Ruggiero

La sospensione del tempo tra spazio e pensiero di Pierfranco Fornasieri

-

Una collezione esclusiva ed unica, studiata appositamente per la città e per il Maschio Angioino. Con alcune opere inedite

David LaChapelle, il maestro della Pop Art della fotografia in mostra a Napoli

-

Nella suggestiva location di Mondofo, la mostra che documenta, attraverso numerosi capolavori, come la rappresentazione degli animali abbia trovato ampia diffusione nell’arte

Claudia Rocchini, la ritrattista degli animali, espone nella rassegna Animal Emotion

-

Un viaggio di amicizia durato sette anni in cui il mondo di dentro e quello fuori si interconnettono scambiandosi punti di vista

Un mondo parallelo chiamato autismo. Fabio Moscatelli e il suo progetto “Gioele – Il Mondo Fuori” in mostra

-

Rileggendo le citazioni d’autore, sono ancora tutte attuali? O qualcosa andrebbe riadattato e smentito?

Come ti interpreto la citazione. Frasi epiche di fotografi, intorno alla fotografia, rilette e un po’ smontate.

-

Immagini introspettive di un’insostenibile leggerezza dell’essere che indagano l’indefinibile della vita tra il buio e il buio

Dimitra Dede in mostra alla Spot Home Gallery con Ápeiron: l’assenza di confine

-

Un’opportunità per partecipare a una collettiva per raccontare l’impatto pandemico sulla società. A cura di Simona Guerra

Lo stato italiano adesso, ora, il presente. Call per fotografi percettivi di una realtà distorta

-

Iniziativa editoriale in tandem con i medici volontari di ArztMobil Hamburg per sostenere attività di solidarietà per indigenti e senzatetto

Lost the Way Home, il libro di Antonino Condorelli per gli invisibili di Amburgo

-

Presso la Galleria Gallerati a Roma i bianconeri della fotografa Marina Alessi e la possibilità di essere ritratti su prenotazione

Marina Alessi in mostra con +D1, i ritratti corali di una perfetta padrona di casa

-

Ultimi post inseriti

-

Marco Maraviglia , posted in:

Massimo Siragusa archeologo del tempo

-

Marco Maraviglia , posted in:

Erotica, la fotografia erotica nel XX secolo

-

Ilas Web Editor , posted in:

DAL 4/09 - CORSO DI TECNICO DELLA FOTOGRAFIA ILAS® - AUTORIZZATO REGIONE CAMPANIA